Der nachfolgende Text ist ein Auszug aus der unveröffentlichten Diplomarbeit von Anja Kroeker, Fachhochschule Osnabrück, FB Landschaftsarchitektur, 2001

mit Ergänzungen des Administrators

Die Familie Graf von Behr

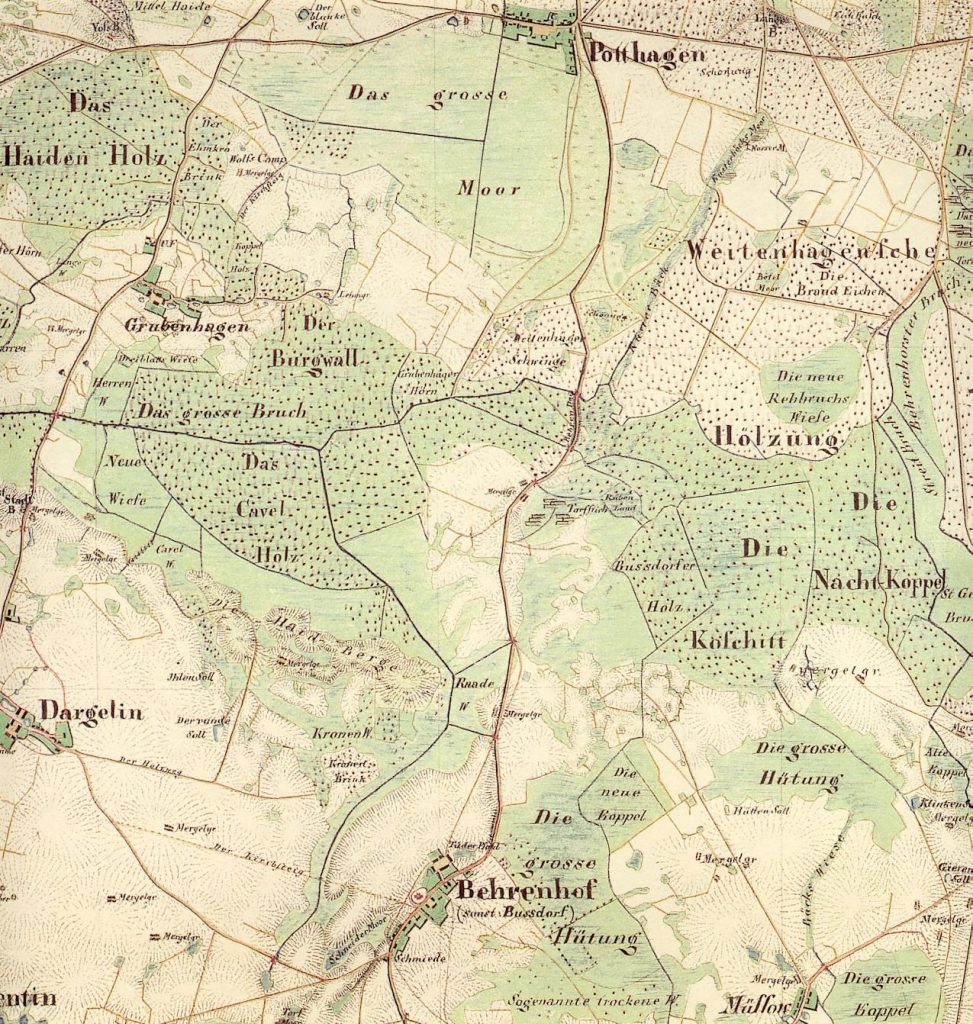

Die Familie von Behr spielte in Vorpommern über Jahrhunderte eine wesentliche Rolle. Dieses ursprünglich aus Niedersachsen stammende Geschlecht war auch im Baltikum und im Kurland in verschiedenen Zweigen beheimatet. Der Ausgangspunkt der Familie lag im Harzgebiet. Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen, verließen die Behrs wie viele andere ihre Besitzungen im Harzgebiet. Bis zum Jahr 1248 hatten die Behrs Lehnsrechte in Ostfahlen und Wallenstede, überschritten die Elbe, hatten zeitweise das Dorf Clesten bei Doberan als Lehen und zogen schließlich nach Busdorf in die Grafschaft Gützkow.

1249 wurde Busdorf das erste Mal in einer Urkunde genannt.

Ritter Karl Ulrich von Behr Busdorf (1741-1807) benannte Busdorf 1804 in Behrenhoff um und schenkte es seinem Enkel Carl Felix Georg v. Behr (1804-1838). 1828 zog Carl v. Behr von Busdorf nach Behrenhoff und übernahm sein Majoratsgut.

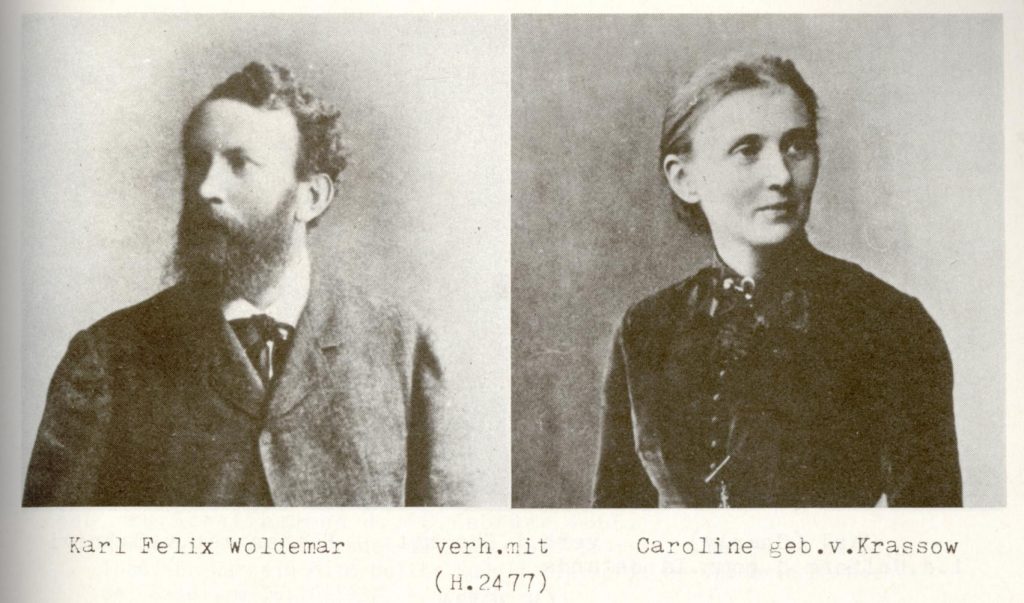

1838 wurde das prächtige Schloss in Behrenhoff fertiggestellt. Nach dem Tod von Carl Felix Georg v. Behr wurde Carl Felix Woldemar v. Behr (1835-1906) Besitzer von Behrenhoff. Bis der 1835 geborene Sohn mündig wurde, verwaltete die Gräfin von Behr, geb. Heyden, das Gut und ließ 1840 von Lenné den Landschaftspark anlegen.

Im 19. Jahrhundert erhielt dieses alte ritterschaftliche Geschlecht in Preußen noch eine Standeserhöhung. Im Jahre 1877 wurde Carl Felix Woldemar von Behr auf Behrenhoff in den preußischen Grafenstand erhoben. Der Grafentitel war an das 1808 gestiftete Fideikommis[1], das dem Namen der Familie angeglichen worden war, gebunden. Das Fideikommis war 1877 noch erweitert worden durch die im Kreis Greifswald liegenden Güter Müssow und Cammin.

Im Jahre 1906 starb der erste Graf v. Behr. Er war langjähriger Landrat und Abgeordneter des Reichstages. Die Pfarre verdankte ihm ein eigenes Wirtschaftsgehöft, ein neues Pfarrhaus und die Drainage des Pfarrackers. Sein Nachfolger war sein ältester Sohn Karl Friedrich Felix (1865-1933), genannt „Charlie“ (Abb. 1).

| Abb. 1: Graf „Charlie“ Historische Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim |

Für Behrenhoff hatte die Zeit des Nationalsozialismus eine besondere Bedeutung. Im Jahre 1933 starb der zweite und letzte Graf v. Behr, Charlie, ohne männliche Erben zu hinterlassen.

Ein Neffe sollte den Besitz übernehmen und erbte ihn. Doch testamentarisch war festgehalten, dass die Witwe Mechthild Gräfin v. Behr (Abb. 2), geb. von Heyden, den lebenslänglichen Nießbrauch des Gutes haben sollte.

Der Haupthof umfasste damals ungefähr 800 Hektar. Seit 1936/ 37 stellte Mechthild Gräfin von Behr das Herrenhaus von Behrenhoff der Bekennenden Kirche und namentlich dem Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der später von den Nationalsozialisten ermordet wurde, zu zahlreichen Vorlesungsveranstaltungen zu Verfügung. In sogenannten „Ersatzvorlesungen“ wurden hier Theologen ausgebildet, die sich den deutschen Christen verweigert hatten.

Am 5. Juli 1940 wurde Mechthild Gräfin v. Behr, geb. von Heyden, für mehrere Wochen in nationalsozialistische „ Schutzhaft “ genommen.

| Abb. 2: Gräfin v. Behr Historische Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim |

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 wurde das Schloss angezündet und völlig zerstört. Reste des Bauwerkes, die den Brand überstanden hatten, wurden zum Aufbau von Neubauernhöfen verwendet. Zwischen 1949 und 1952 sind auf dem Gutsgelände 34 Neubauernhöfe entstanden. Auch der Gutshof ist fast verschwunden. In den 50er Jahren wurden wieder neue Ställe, Scheunen und Lagerräume erbaut. Das Wirtschaftsgebäude des Schlosses wurde in den 50er Jahren als Kultur- und Bauernstube umgebaut. Neben dem Wirtschaftsgebäude ist auch eine alte Scheune und die Reithalle bestehen geblieben sowie der in seinen Resten erhaltene und denkmalgeschützte Landschaftspark.

Nachkommen der Familie von Behr leben heute in den alten Bundesländern in Bremen, Hamburg und Braunschweig. (vgl. M. und F. v. Behr: Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechts Behr Gützkower Linie, Die Schwanenhälsigen, Bremen 1989).

Zur Geschichte des Landschaftsparks Behrenhoff

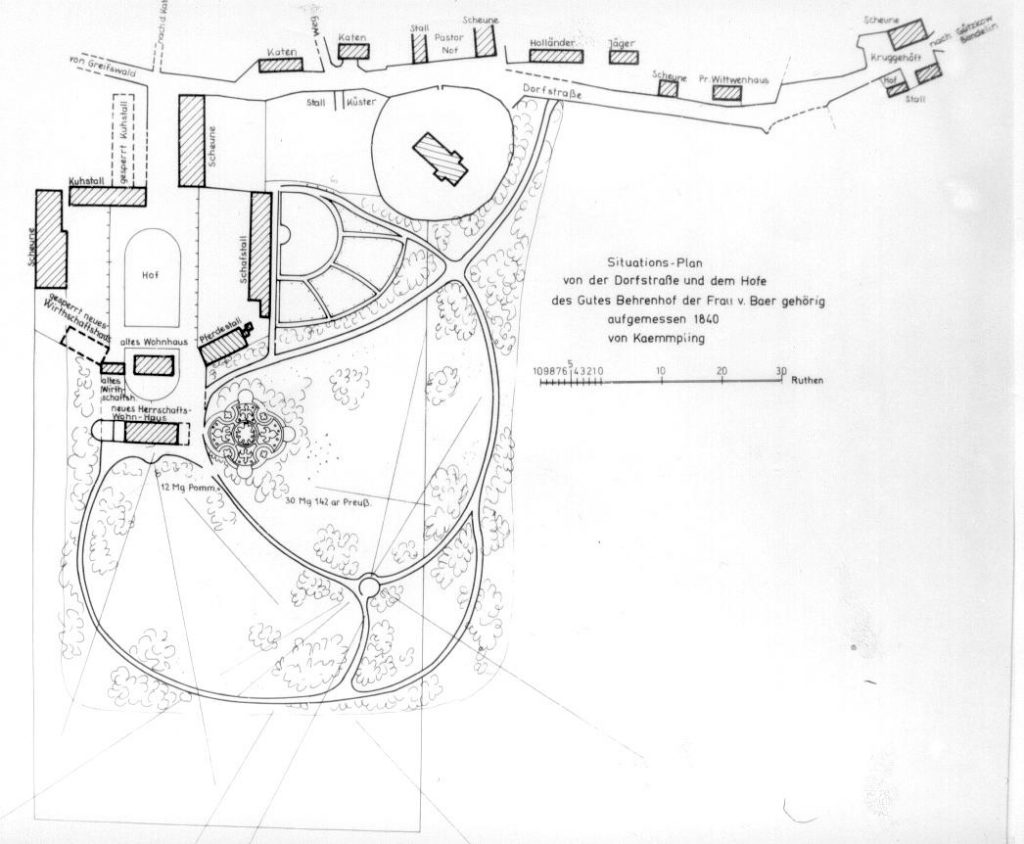

Um 1840 entstand für den nördlichen Teil des heutigen Parks eine Konzeption auf der Grundlage eines zeitgenössischen Situationsplanes von Kaemplin, aufgemessen 1840, durch Peter Joseph Lenné.

Die Erweiterung des Gutes Behrenhoff und die Anlage eines englischen Gartens (nördlicher Parkteil) wurden rasch vorangetrieben. Um 1860 entstand ein weiterer Parkteil (südlicher Parkteil) durch Trockenlegung des Talmoores mit einem durch Torfstecherei künstlich entstandenen See und einem künstlich geschaffenen Abfluss.

Nach 1945 verwilderte die Parkanlage aufgrund fehlender Pflege. 1986 wurden durch ein Parkpflegeseminar Wildwuchs und Neuanpflanzungen beseitigt und Sicht- und Blickbeziehungen sowie Gestaltungsprinzipien wieder hergestellt. Dieses Seminar bot nicht nur praktische Einsätze, sondern lieferte auch theoretische Grundlagen, wie Vorträge zur Geschichte des Parks, über Parkpflege und die parkpflegerische Zielsetzung in Behrenhoff. Teilnehmer dieses Seminars waren freiwillige Helfer: Einwohner von Behrenhoff, Architekturstudenten und zwei LPGs. Unterstützung gab die Abteilung Kultur beim Rat des Kreises. Vorbereitet und ins Leben gerufen wurde dieses Seminar zur Rettung des verwilderten Parks vor allem von der Greifswalder Fachgruppe für Dendrologie, die von Herrn Gernot Hübner (Landschaftsarchitekt in Greifswald) geleitet wurde.

Da das ehemalige Schloss nicht mehr existiert und somit dieser Bezug nicht mehr gegeben war, wurden zwei Einfamilienhäuser als Kindergarten an diese Stelle gebaut und die Kirche mit ebenerdigem hölzernen Glockenstuhl als neuer Blickpunkt vom Haupttor aus freigerodet (Ostseezeitung OZ, Gützkow, 1986).

Ein weiterer Schritt zur Wiederherstellung des Landschaftsparks von Lenné wurde nach 1991 vollzogen: erste Maßnahmen zur Sanierung des Schwanenteiches. Aufgrund fehlender Pflege und vor allem durch das Einleiten von Regen- und Schmutzwasser eines am Park gebauten 24 WE-Blocks kam es zur Eutrophierung und zu Verlandungsprozessen.

Durch Aufräumungs- und Pflegearbeiten von ABM-Kräften wurden ins Wasser umgekippte Bäume entfernt und Ufergehölze sowie Randbewuchs ausgelichtet, um den Nährstoffeintrag zu minimieren. Die Regen- und Schmutzwasserkanalisation wurden getrennt, so dass in den Parkteich nur noch Regenwasser eingeleitet wird. Über einen künstlich eingerichteten Überlauf sollten ein zu hoher Wasserspiegel verhindert und die Frischwasserzufuhr gewährleistet werden. Eine Entschlammung hat bisher noch nicht stattgefunden.

Als Denkmal der Gartenkunst wurde der Landschaftspark Behrenhoff in die Denkmalliste aufgenommen. Eine Parksatzung wurde formuliert und ein Beschlussvorschlag am 21.08.1991 bestätigt (vgl. Schmidt/ Schöbel: Grobkonzeption zur Teichsanierung, Grundgestaltungskonzeption für den Landschaftspark Behrenhoff, Greifswald 1991).

[1] Brockhaus: Enzyklopädie, Wiesbaden 1968: von lat. Fidei commissum: zu treuen Händen überbelassen, Familienanwartschaft, eine Einrichtung des dt. Reiches, wonach ein Familienvermögen, meist Grundbesitz, ungeteilt in der Hand e. Familienmitglieds bleibt. Vollstreckungen in das Vermögen wegen Schulden des Inhabers waren ausgeschlossen. Dadurch blieb das Vermögen und die soziale Stellung der Familie gesichert.

Gebäude im Park

Das Kutscherhaus

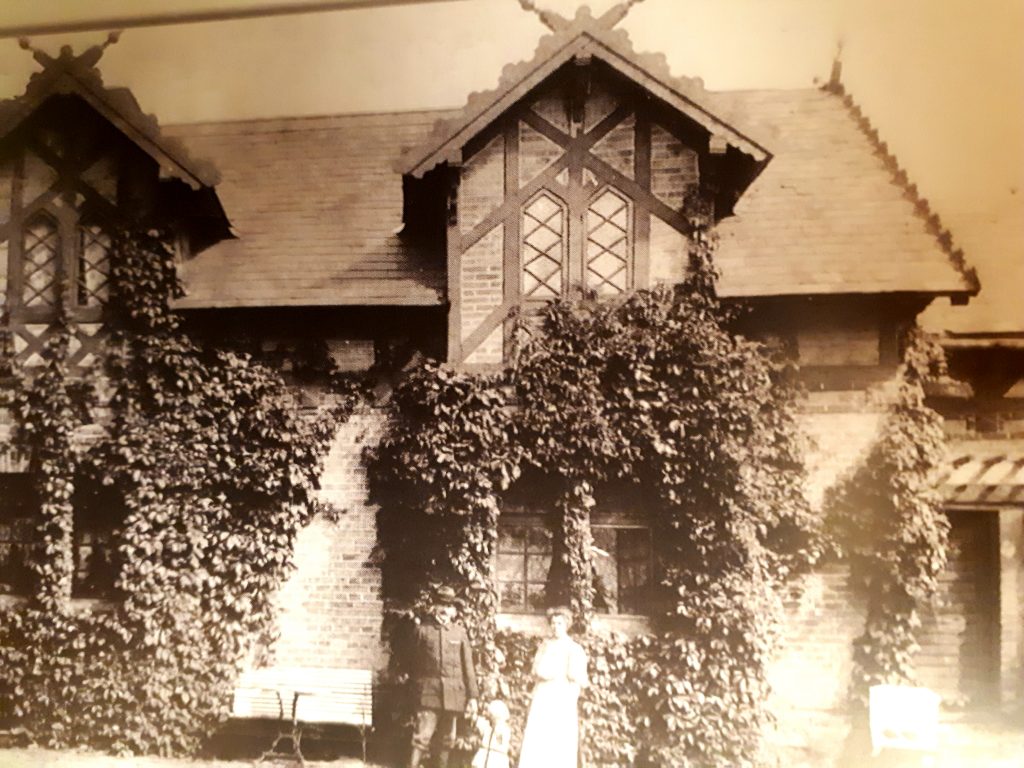

Das Kutscherhaus befindet sich im südlichen Teil des Landschaftsparks. Wie der Name schon sagt, war dieses Gebäude das Wohnhaus des Kutschers, der jedoch nur die eine Hälfte des als Doppelhaus konzipierten Gebäudes bewohnte. Im anderen Gebäudeteil wohnte nach Angaben der Ortschronikerin Frau E. Heim der Gärtner. Das sogenannte Kutscherhaus ist aus Backstein, die Giebel und Gauben sind mit Fachwerk versehen (Abb.3).

Abb. 3: Kutscherhaus, Foto Jörg Löwe 2022

Es wurde 1871 im Zuge der damaligen Dorferneuerung in den 60 er Jahren (Verhandlungsheft zum Lagerbuch für das Kirchspiel Behrenhoff 1893, handgeschriebenes Dokument ohne Seitenzahlen) erbaut.

Nach der Bodenreform 1945/47 kam das Kutscherhaus in Privatbesitz und hat einige Umbauarbeiten erfahren. An der nördlichen Giebelseite befindet sich ein verputzter Anbau, und eine Gaube zur Parkseite hin wurde erneuert, wobei das Fachwerk beseitigt wurde.

Diese Umbauten beeinträchtigen den Charakter des Gebäudes. Ebenfalls sehr unattraktiv auf den Parkbesucher wirken die freistehenden Gas-Tanks vor dem Gebäude und die teilweise baufälligen und sanierungsbedürftigen Nebenanlagen, die auf dem Grundstück, welches bis in den Park an den Weg heranreicht, stehen.

Die Kirche von Behrenhoff

Die gotische Feldstein-Backsteinkirche wurde 1249 das erste Mal urkundlich erwähnt. Die für Behrenhoff relativ große, teilweise aus Feldsteinen gebaute Dorfkirche ist ein ursprünglich dreischiffiger Bau mit Kreuzrippengewölbe (Abb. 4). Er verlor nach dem Dreißigjährigen Krieg ein Seitenschiff. Der Chor besitzt kein Gewölbe mehr. Nach Umbauarbeiten schließt er durch einen breiten Unterzug an das Kreuzrippengewölbe mit einer flachen Decke an. Die Fenstergewölbe des Chors sind aus Backstein. Das Chorfenster mit der Majestas Domini stiftete 1906 die Familie von Behr.

1899 entdeckte man an den Chorwänden Malereien aus dem 14. Jahrhundert.

Die schon stark verblassten Fresken wurden zwischen 1897 und 1899 vom Berliner Maler Hans Karl Seliger wiederhergestellt.

An der Nordwand des Chores sind die Höllenqualen dargestellt. Die Malerei ist im Raum Pommern einmalig. Weitere Informationen zu den Ausmalungen und ein Panorambild unter dem Reiter „links“ (monumente-online) Hinweis: beim Panoramabild Navigationspfeile benutzen, um eine Rundum-Innenansicht der Kirche zu betrachten.

Die Inneneinrichtung ist weitgehend im neugotischen Stil von 1857/ 58 gehalten. Der einfache Taufstein aus Kalkstein kam bereits um 1300 in die Kirche. Die Orgel ist eine Stiftung der Gräfin v. Behr im Jahre 1857. Bei Sanierungsarbeiten des Kirchenfußbodens fand man 1901 das Grabgewölbe der von Behrs, dessen Eingang neben der Kanzeltreppe lag. Dieser Eingang wurde jedoch zugemauert.

1831 musste der hölzerne Kirchturm abgerissen werden. Die Glocken wurden in einem ebenerdigen Glockenstuhl aufgehängt (Abb. 4). Auf einem Balken des Glockenstuhls ist das Jahr 1674 vermerkt. Man vermutet aber, dass es sich hierbei um einen alten Balken aus dem ehemaligen hölzernen Turm handelt, der aus diesem Jahr stammt.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde eine Glocke in Hamburg auf dem sogenannten Glockenfriedhof zwischengelagert, bis sie eingeschmolzen wurde. Die andere Glocke hat den Krieg überlebt und kam Ende der 70er Jahre zurück nach Behrenhoff. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Um die Kirche herum liegt der Friedhof von Behrenhoff. Hinter der Chorwand im Osten befindet sich die Familiengruft der Familie von Behr Der Sarg des Grafen wurde zwar gefunden, aber die Gebeine sind verschwunden.

Der Marstall

Der Marstall, der Pferdestall für die Pferdehaltung des Grafen, wurde um 1912 gebaut. Er steht rechtwinklig zum ehemaligen Herrenhaus. Fotos aus der Zeit der Familie v. Behr zeigen ihn mit einer ovalen bis runden Zufahrt. Vor dem mittig angeordneten Eingang des Stalles war ein runder Longierplatz, mit einer niedrigen Schnitthecke eingefasst. Rechts und links des Longierplatzes stand jeweils eine säulenförmige Eibe (Abb.5).

In den 50er Jahren wurde der Stall umgebaut und als Kulturraum und Bauernstube genutzt. Nach der Wende 1990 sind im linken und im rechten Teil Wohnungen entstanden. Der Bereich vor dem Pferdestall bzw. vor den heutigen Wohnungen ist zum Teil mit einem Jägerzaun eingefasst. Das Gelände vor dem Marstall besteht überwiegend aus Rasen, eine Eibe vor dem Eingang, sowie drei Zypressen stehen heute noch. Vor dem Zaun stehen Mülltonnen (Abb.5).

Der mittlere Teil des Marstalles soll zukünftig zu drei Reihenhäusern durch die Ostseebaukontor GmbH Lübeck umgebaut werden.

Histor. Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim Abb.5: Marstall 2001, Foto Anja Kroeker 2001

Der alte Pferdestall befindet sich nach dem Umbau zu Wohnungen in einem sehr gut sanierten Zustand. Die links gelegene Gartenanlage beeinträchtigt aber das Gebäude und die umgebende Anlage des Gutshofes.

Der Hühnerstall

Der 1930 erbaute Hühnerstall befindet sich hinter dem Marstall. 1931 wurde in den rechten Teil des Stalls die Schmiede verlegt, die sich vorher gegenüber dem Kutscherhaus befand. Im linken Teil des Stalls war die Garage des Grafen. Heute befinden sich Wohnungen in diesem Gebäude. Der zu Wohnzwecken genutzte Hühnerstall ist in einem guten Zustand.

Die Reithalle

Die aus Holz gebaute Reithalle wurde etwa zeitgleich wie der Marstall realisiert. Seit der Bodenreform ist sie in Privatbesitz und dient als Geräteschuppen. Sie befindet sich in einem sehr maroden Zustand. Teilweise sind die Holzwände und das Dach eingebrochen, so dass Feuchtigkeit eindringen und weitere Schäden verursachen kann.

Der Kindergarten

Der Kindergarten befindet sich direkt vor dem ehemaligen Herrenhaus auf dem Vorplatz . Der Bau des ersten Hauses wurde 1977, des zweiten Hauses 1989 durchgeführt. Die beiden Häuser sind eingeschossig und in Plattenbauweise mit Ziegeldach errichtet. Nach 1990 wurde das hintere Gebäude des Kindergartens von der Gemeinde Behrenhoff an einen privaten Besitzer verkauft. Die beiden Gebäude prägen das Zentrum des ehemaligen Gutshofes. Ein Jägerzaun als Einfriedung, freistehende Gas – Tanks, Kieshaufen und Nebenanlagen verstärken die Wirkung der Gebäude. Der Charakter der Gutsanlage, auf welche die Lindenallee zuleitet, wird entscheidend beeinträchtigt.

Entlang der Lindenallee zum Schloss standen zwei Kuhställe, einer zur rechten und einer zur linken Seite. Der nördliche von beiden steht heute noch an seinem ursprünglichen Standort und wird von dem Agrar-Service Behrenhoff als Maschinenhalle genutzt. Der südliche existiert nicht mehr. Heute stehen an der Stelle des Stalls Häuser. An der Ecke Dorfstraße / Schlosszufahrt befindet sich der Konsum.

Schafstall und Scheunen

Der um 1900 erbaute Schafstall und weitere Scheunen sind zum Großteil noch erhalten und werden heute von der Agrarservice GmbH Behrenhoff genutzt. Sie befinden sich in einem ausreichend guten Zustand.

Historische Gebäude

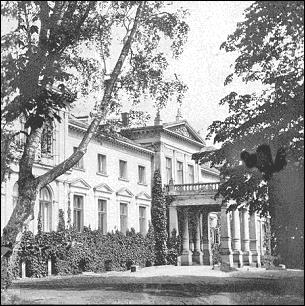

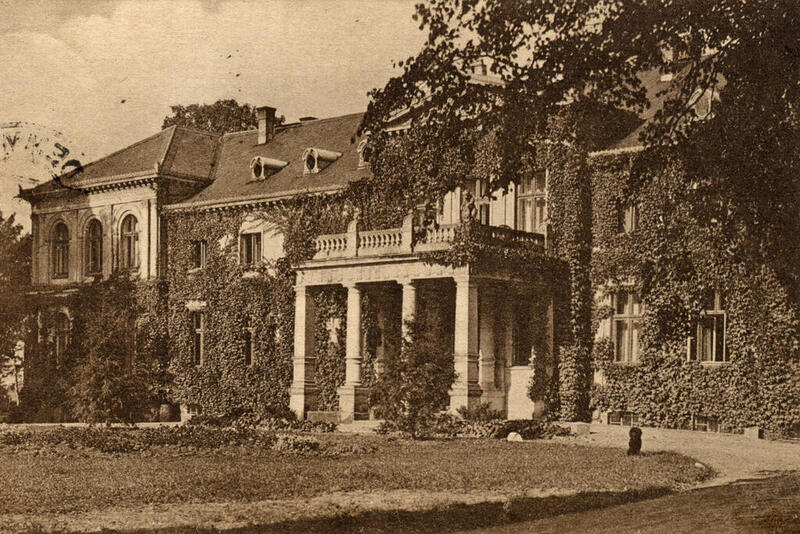

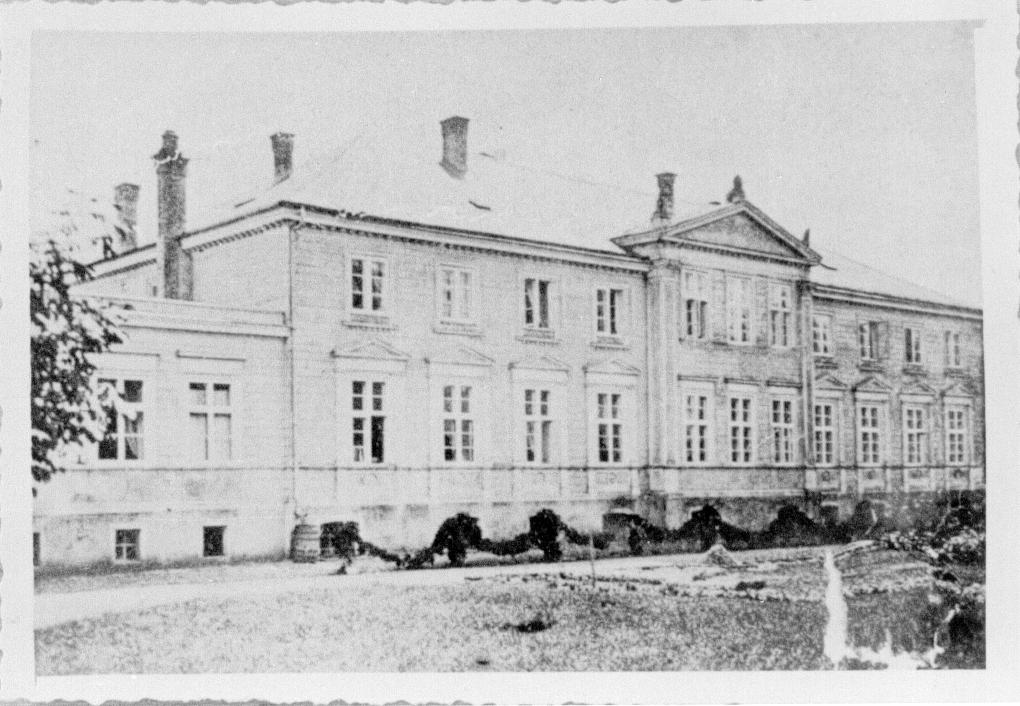

Das Schloss / Herrenhaus

Das Schloss der Familie von Behr wurde nach Angaben der Ortschronik im Jahre 1838 gebaut. Der Baumeister war Friedrich Hitzig, der auch andere Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen hat. Fotos aus der Zeit der von Behrs zeigen das zweigeschossige, langgestreckte Herrenhaus in spätklassizistischer Form, das eine repräsentative durch Säulen überdachte Auffahrt besaß (Abb. 6+7).

| Abb. 6+7: Herrenhaus Behrenhoff, Eingangsportal, um 1900 Histor. Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim |

An der Südseite des Schlosses war ein Wintergarten angeschlossen, von dem man in südliche Richtung durch offene Fensterbögen in den Park blicken konnte.

Zerstörter Südgiebel Winter 1945/46

Vom Dorf aus führte eine Kastanien- und Lindenallee direkt auf das mit Efeu berankte Schloss mit großzügiger Rundauffahrt zu (Abb. 9).

Abb. 9: Schlosszufahrt, Kastanienallee, um 1900 Histor. Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim

Eine weitere, lediglich privat genutzte Zufahrt zum Schloss führte durch das Bärentor und durch den Park.

Das Herrenhaus wurde in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 angezündet und brannte bis auf die Grundmauern aus. Heute findet man noch Grundmauerreste, die 50 bis 100 cm aus dem Boden herausstehen und die den Grundriss des Herrenhauses erkennen lassen. Sie sind aufgrund mangelnder Pflege von Wildaufwuchs stark zugewachsen (Abb. 10).

Abb. 10: Grundmauerreste des Herrenhauses, Foto: Jörg Löwe

Die Gutsgärtnerei

Zum Gutshof gehörte auch eine eigene Gutsgärtnerei. Diese befand sich auf dem Standort der heutigen Festwiese. Das damalige Gelände der Gutsgärtnerei Schloss sich direkt an den südlichen historischen Kuhstall an und war durch eine Mauer eingefasst. Diese trennte das Gelände zur Dorfstraße, zum Küstergarten, zum Friedhof und zum Landschaftspark ab.

Es gab zwei Eingänge. Zum Park hin befand sich ein großes Tor und ein weiteres direkt hinter dem Kuhstall. Um 1912 wurden dort mehrere Gewächshäuser und Frühbeete angelegt. In den Gewächshäusern befanden sich viele exotische Pflanzen, u.a. eine „riesengroße Passionsblume“, wie die Ortschronikerin berichtet. An der Südmauer sollen Pfirsichbäume gestanden haben.

Heute befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Gutsgärtnerei eine Festwiese, der Kulturpark, mit Tribüne, überdachten Bank-Tisch-Kombinationen sowie Gartenhäusern, die als Geräteschuppen und Getränkelager für Feste dienen, und ein Wohnwagen als Bauwagen für ABM-Arbeitskräfte. Diese Festwiese ist vom Landschaftspark durch ein zweiflügeliges Eisentor zu erreichen. In dem Tor ist in goldenen Buchstaben KULTURPARK eingelassen.

Die Idee eines Kulturparks, in dem im Sommer Parkfeste veranstaltet werden, ist ein guter Ansatz, um den Park auf eine sinnvolle Weise zu nutzen. Durch die Mauer, die diese Festwiese vom Landschaftspark abschirmt, wird der Park an sich nicht weiter von dieser Nutzung beeinträchtigt.

Bauliche Anlagen

Das Bärentor und die Parkmauer

Eine weitere bauliche Anlage des Landschaftsparks und des Gutshofes von Behrenhoff ist das um 1900 errichtete Bärentor, das der Familie von Behr als zweite Zufahrt zum Schloss gedient hat (Abb. 12).

Abb. 12: Das Bärentor, um 1900 Histor. Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim

Das Tor ist Bestandteil einer aufwendigen Maueranlage aus Granit, die die zweigeteilte Parkanlage verbindet. Der Zustand der Anlage ist durch Umwelteinflüsse stark beeinträchtigt und macht ein Maßnahmenkonzept zu deren Erhaltung notwendig, um einen wesentlichen historischen Parkbestandteil zu erhalten und der Sicherungspflicht der Gemeinde nachzukommen.

Bereits 1997 wurden Maßnahmen zur Restaurierung durch das Ingenieurplanungsbüro Ost (IPO) in Greifswald aufgestellt, die bis jetzt jedoch aufgrund fehlender finanzieller Mittel noch nicht durchgeführt wurden. Insofern ist eine solche Maßnahme zur Erhaltung der baulichen Anlage jetzt dringender denn zuvor. Der Stuckputz ist rissig und bricht heraus und legt die Kernmauern aus Backstein frei .

Im Jahr 2020 wurde das Bärentor im Zuge des Leader-Programms Vorpommersche Küste saniert.

Die Freikegelbahn

Direkt neben dem Tor zum Kulturpark befindet sich eine runde „Sitzgelegenheit“ aus Stein, die sehr stark beschädigt ist. Nach Angaben der Ortschronikerin war hier früher eine Freikegelbahn entlang der Mauer .

Der Eiskeller

Neben dem Marstall befindet sich der ehemalige Eiskeller der Familie v. Behr. Er steht heute auf Privatgelände und ist für den Besucher von weitem nur als Rasenhügel erkennbar.

Denkmale, historische Denkmale, Lehrtafeln

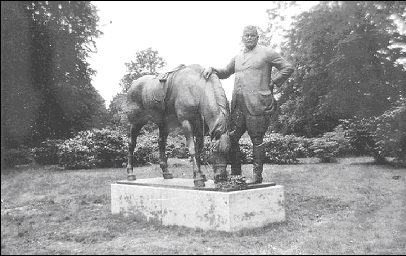

Reiterstandbild

Das Reiterstandbild wurde 1936 nach dem Tod des letzten Grafen, Karl Friedrich Felix, genannt Charly, von seiner Frau Mechthild Gräfin von Behr im Park auf der Wiese vor den Rhododendren aufgestellt (Abb.13).

Abb. 13: Reiterstandbild im Park, 1933

Histor. Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim

Von dort aus konnte der „Graf“ auf den Südflügel des Schlosses schauen. Nach alten Erzählungen wird das Verschwinden des Reiterstandbildes „auf ein paar Strolche“ (Ortschronikerin Frau E. Heim) geschoben, die es „demontierten und in Berlin versoffen“. Lediglich der Sockel steht heute noch im Park. Dieser ist stark bemoost, und an ihm lehnen alte verrostete landwirtschaftliche Anbaugeräte, so dass sein Erscheinungsbild und seine historische Bedeutung sehr stark beeinträchtigt wird.

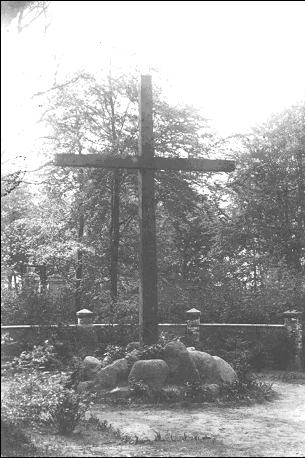

Das Gedenkkreuz auf dem Friedhof und die Friedhofsmauer

Das große Kreuz auf dem Friedhof wurde Himmelfahrt 1923 zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges aufgestellt und eingeweiht. Bis 1952/53 stand das große Kreuz aus mächtigen Holzbalken auf einem Steinhaufen, um den ein Rundweg führte (Abb. 24).

Fotos aus der Zeit um 1923/25 zeigen im Hintergrund die Parkmauer, die den Friedhof vom Park trennte. Heute stehen lediglich noch einige Reste der Mauerpfosten. Eine abgrenzende Mauer zwischen Park und Friedhof existiert nicht mehr. Nach 1952/53 wurde das Kreuz entfernt.

Erst nach der Wende 1990 wurde ein neues hölzernes Kreuz aufgestellt, das jedoch wesentlich kleiner als das alte ist (Abb. 14).

| Abb. 14: Gedenkkreuz 1923, historische Fotosammlung der Ortschronikerin Fr. E. Heim |

Zur Straße hin ist der Friedhof mit einer Mauer aus Ziegelstein eingefriedet. Die Pfeiler des Eingangstores sind sehr aufwendig in Form von „Spitztürmchen“ mit Ziegelabdeckung gemauert. Nicht nur die Friedhofsmauer, sondern auch die Pfeiler des Eingangstores weisen erhebliche Schäden auf. Die Ziegelabdeckung der Mauer sowie ganze Steinlagen fehlen. Aus den Mauerpfosten und aus den Torpfeilern sind Steine herausgebrochen. Der Zustand dieses Mauerwerkes macht dringendes Handeln notwendig .

Lehrtafeln

Direkt neben dem Bärentor steht seit 1986/88 eine Lehrtafel. Die Lehrtafel zeigt einen isometrischen Plan des Landschaftsparks auf einer Kupferplatte, in dem markante Bäume des alten Bestandes mit typischer Wuchsform dargestellt und nummeriert sind. Wichtige Standorte, wie Grundmauerreste des Herrenhauses u.a., sind ebenfalls mit Nummern versehen. Die Nummern findet man auf zwei weiteren Kupfertafeln links („Liste des wichtigsten Parkinventars“) und rechts („Historische Entwicklung des Landschaftsparks Behrenhoff“) daneben.

Die Kupfertafeln befinden sich in Glaskästen und sind mit einem Rahmen eingefasst. Gestalterisch fügt sich diese Lehrtafel sehr gut an den Landschaftspark und an das Bärentor an. Zu bemängeln ist der Zustand der Tafel. Das Glas und das Holz sind ungepflegt. Mäßig beeinträchtigt wird die Lehrtafel von dem vor einem Jahr mit Schrauben angebrachten Verbotsschild:

„Das Entfernen von Blumen, Sträuchern und sonstigen Gegenständen aus dem denkmalgeschützten Park Behrenhoff ist bei hoher Strafe verboten. Der Bürgermeister.“

Da ein solches Schild dennoch notwendig ist, wäre das Aufstellen eines solchen Schildes auf einen eigenen Träger in gestalterischer Hinsicht verträglicher.

Die Holzrahmen wurden zwischenzeitlich durch Metallrahmen ersetzt. Das Verbotsschild wurde entfernt. Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 7.6.2022 wurde eine Parkordnung bestätigt. Entsprechende Beschilderungen an den Parkzugängen wurden ausgeführt.